শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। আর সেই মেরুদণ্ডকে দৃঢ় রাখার দায়িত্ব যাদের উপর—সেই শিক্ষকসমাজ বছরের পর বছর ধরে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও বঞ্চনার শিকার হয়ে চলেছেন।

বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষকদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। তাঁরা শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামাজিকভাবে এবং নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিতেও উপেক্ষিত হয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে একজন মাস্টার্স ডিগ্রিধারী শিক্ষক তার কর্মজীবন শুরু করেন মাত্র ১২,৫০০ টাকা বেতনে, যা বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় নিছক অপ্রতুল।

এ বেতনে একজন শিক্ষক কেবল নিজে চলতে পারেন না, পরিবারের ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করতে হিমশিম খেতে হয়। চিকিৎসা, যাতায়াত, সন্তানদের লেখাপড়া, বাসা ভাড়া—কোনো কিছুর জন্যই এটি যথেষ্ট নয়।

তাই অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষক তার নিজ সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ও জীবনমান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, অথচ প্রতিদিন অন্যের সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলছেন।

এই আর্থিক সংকটের কারণে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশা বেছে নিতে নিরুৎসাহিত হয়। যারা শেষমেশ পেশায় আসেন, তারা অনেকেই সুযোগ পেলে শহরমুখী হয়ে পড়েন, কারণ শহরের প্রতিষ্ঠানে কিছুটা ভালো বেতন বা কোচিংয়ের সুবিধা থাকে।

এনটিআরসির মাধ্যমে যারা নিয়োগ পান, তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ বিদ্যালয়ে যোগ দেন বটে, কিন্তু মেধাবীরা পরবর্তীতে তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধার আশায় শহরে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

ফলে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর এই ব্যবধানের শিকার হয় গ্রামের শিক্ষার্থীরা।

এই সংকট এক বা দুই বছরের নয়, এটি বহু দশকের দীর্ঘ বঞ্চনার ফল। বিভিন্ন সময়ে যেই সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, শিক্ষকদের জন্য নানা আশ্বাস দিয়েছে—কখনো উৎসব ভাতা, কখনো বাড়ি ভাড়া, কখনো জাতীয়করণ ইত্যাদি।

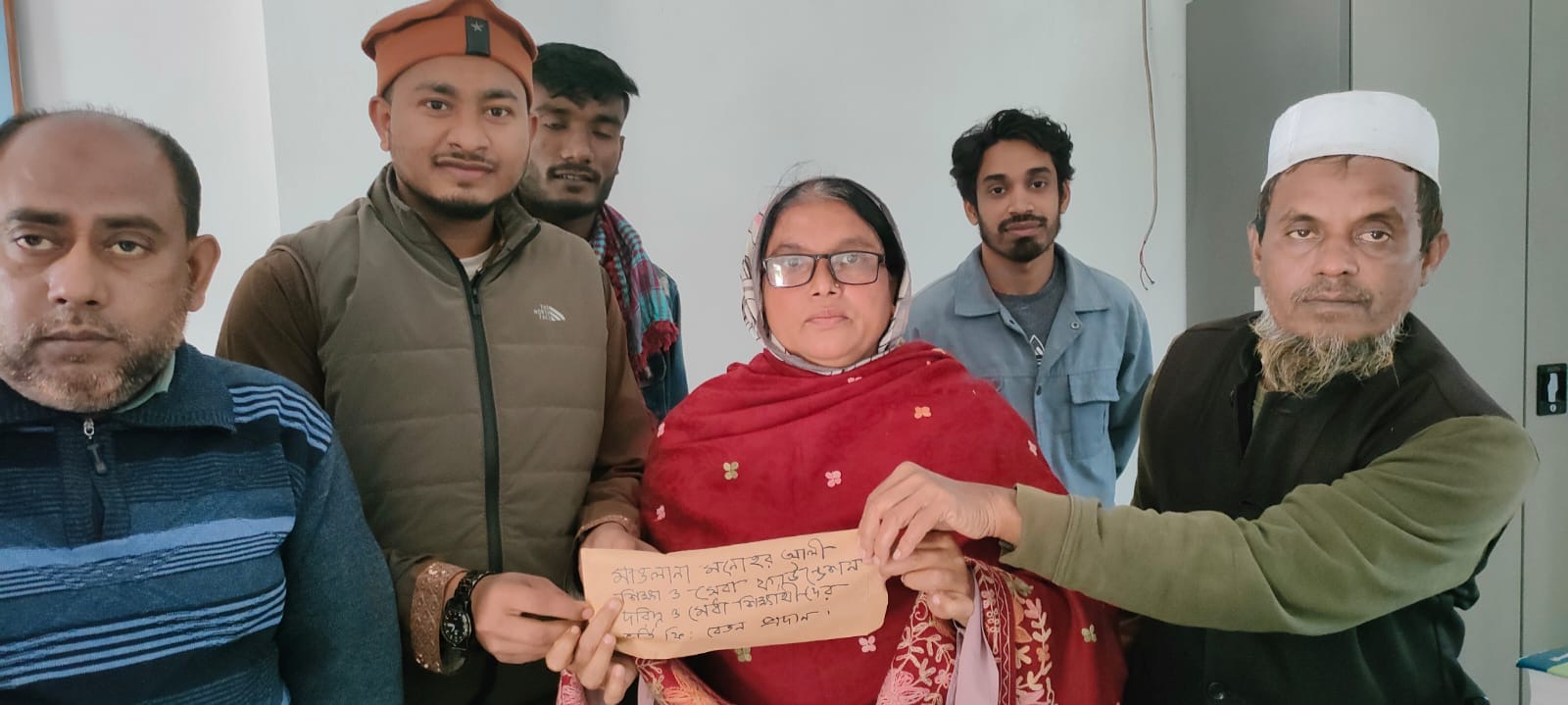

কিন্তু সেসব কথা বাস্তবে রূপ পায়নি। শিক্ষকেরা প্রতিনিয়ত আন্দোলন করেছেন, দাবিপত্র পেশ করেছেন, স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন—তবু পরিবর্তন আসেনি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে কথা বলেছি বিভিন্ন শিক্ষকের সঙ্গে। তাঁদের অনেকেই শিক্ষকদের এই অবস্থার জন্য দায়ী করেছেন শিক্ষক সংগঠনগুলোর দুর্বলতা এবং অকার্যকর নেতৃত্বকে।

অধিক সংগঠন একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দোষারোপ করেন, কিন্তু কোথাও কোনো সমন্বয় নেই। ফলে দাবিগুলো কখনোই কেন্দ্রীয়ভাবে, জোরালোভাবে উপস্থাপন করা যায় না।

এই অভ্যন্তরীণ বিভক্তি সরকারের সামনে শিক্ষকদের দাবিকে দুর্বল করে তোলে। আর সরকারও তখন সহজেই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে।

এই অমানবিক অবস্থা কেবল কর্মজীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অবসরের পরও শিক্ষকরা দীর্ঘদিন বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকেন। এমনই এক হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই আমি, যখন সিলেটের একটি হাসপাতালে দেখতে যাই মোশাহিদ আলী স্যারকে—দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জের বড়খাল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন গণিত শিক্ষক।

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ অবস্থায় তিনি সেখানে পড়ে আছেন, একা, নিঃসঙ্গ, নিরুপায়। কথা প্রসঙ্গে যখন আমি তাঁকে জানাই যে আমি নিজেও একজন শিক্ষক, তিনি নিঃশব্দে আফসোসের সঙ্গে বললেন—“তুমি কেন এদিকে এলে বাবা? অন্য যেকোন চাকরি ভালো।

কথাটা শুনে আমার শিক্ষক হৃদয়টা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। সত্যিই শিক্ষকতার আর কোনো সম্মান নেই।”

এই কথাগুলো শুধু একজন শিক্ষকের নয়, এ যেন গোটা শিক্ষকসমাজের হৃদয়ের ব্যথা। স্যারের স্ত্রী-সন্তান কেউ নেই। তাঁর প্রাপ্য অবসরকালীন অর্থের দাবিদারও কেউ নেই।

যদি তিনি না থাকেন, তবে সে অর্থ কে পাবে? এমন দৃষ্টান্ত একটির নয়, শত শত শিক্ষকের জীবনে দেখা যায় যারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের পাওনা অর্থের জন্য অপেক্ষা করে গেছেন—অবশেষে জীবনের দৌড় থেমে গেছে, কিন্তু কাগজপত্রের গতি বাড়েনি।

এই বাস্তবতা কেবল দুঃখজনক নয়, এটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। যারা জাতিকে গড়ে তুলছেন, তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই দুর্দশা কেবল অমানবিকই নয়, এটি আমাদের সকলের জন্য লজ্জাজনক।

আমরা যদি সত্যিই শিক্ষার উন্নয়ন চাই, তাহলে আমাদের এই মেধাবী, নিষ্ঠাবান ও সংগ্রামী শিক্ষক সমাজকে মর্যাদা দিতে হবে—শুধু মুখের কথা দিয়ে নয়, বাস্তব সুবিধা, সম্মানজনক বেতন, চাকরির নিরাপত্তা ও অবসরকালীন নিশ্চয়তা দিয়ে। একই সঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য, স্বচ্ছতা ও নেতৃত্বে আত্মত্যাগের মানসিকতা।

পরিশেষে, আমরা ভুলে গেলে চলবে না—শিক্ষক না থাকলে জাতিও গড়ে ওঠে না। তাই যারা জাতি গড়েন, তাদের বঞ্চিত রাখা মানে গোটা জাতিকে পিছিয়ে রাখা। সময় এসেছে এই বাস্তবতা পরিবর্তনের।

শিক্ষক ও লেখক

আলোকিত ডেস্কঃ

আলোকিত ডেস্কঃ